カテゴリーを選択

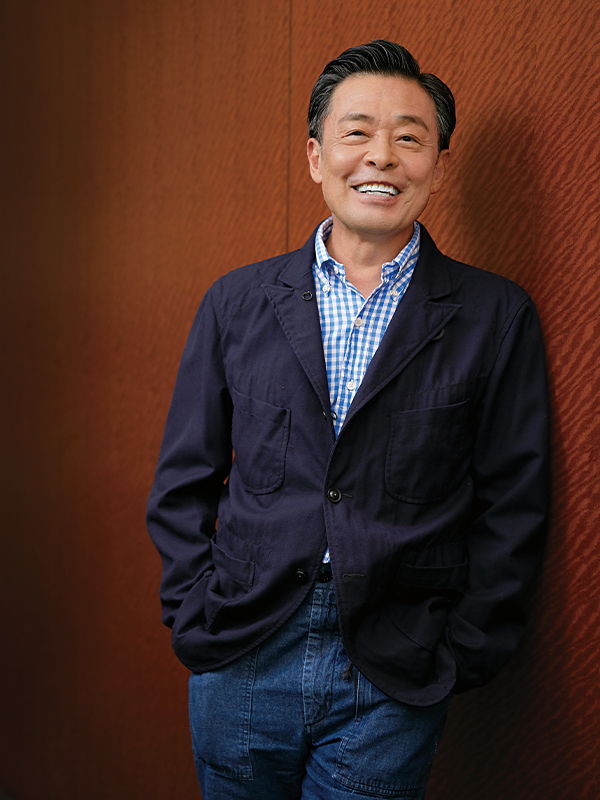

トップ > シゴトの哲学 [Vol.26] 俳優 光石 研さん

俳優人生の始まりは、高校2年生の夏。友人に誘われて参加した、映画のオーディションだった。

「前日に学校でケンカしちゃって、顔に絆創膏を貼って行ったんです。そしたら面接官が、じゃあケンカのまねしてみてよ、いいね、君、面白いねって」

演技未経験にもかかわらず、1978年公開の映画『博多っ子純情』の主演に抜擢された。

「昔から人前に立って、笑わせるのが好きでした。ふざけたことをしては喜んでいたので、いつも怒られてばかり。そんな僕が、オーディションでは初めて褒められた。うれしかったですね」

現場では、スイカを割るシーンについて、スタッフが真剣に議論していたことが印象に残ったと話す。

「大人って、もっと難しい話をしているもんだと思っていたんです。でも、ここでみんなが意見をぶつけ合っているのは、"スイカの割り方"について。すてきな世界だなぁって、そう感じた瞬間でした」

高校卒業後、上京して俳優事務所に所属。本格的な演技の稽古もしないまま、とにかく呼ばれた現場に飛び込む日々。そんな体当たりの20代は順調だったが、30代で壁にぶつかる。

「オファーを受ける役柄が変わってきたんです。刑事や父親役など、これまでにない役を演じることへの葛藤。全体的に仕事が減っていたことに対する焦りもあり、どうにかして自分のカラーを出さなくちゃと、空回りしていたように思います」

大きな転機となったのが、96年に公開された映画『Helpless』だという。

「純粋に痛感したんです。スタッフは"俳優・光石研"ではなく"作品"を撮っているんだ、と。その事実を、如実に突き付けられた現場でした」

これが、その後の仕事に対するスタンスを、大きく変えることになったと光石さんは話す。

「結局役者なんて一人じゃ何もできない。セットや衣装、小道具を用意してもらって、現場の全員で役をつくりあげていく。いつもそう思っています」

しかし、スタッフも雰囲気も現場によってさまざま。うまく順応するコツはあるのだろうか。

「早めに自分をさらけ出すこと、ですかね。僕はNGも出しますし、せいぜいこんなもんです、と。でも悪気はないから、先に謝っておくね、みたいな(笑)」

今後やりたい役について聞けば、「ない」と即答。いまだに"名バイプレイヤー"という枕詞がついて回ることも、全く気にならないと笑う。

「自分のこと、アーティストだとは思っていないので。職人、って言ったらそれもかっこよすぎますが、いただいた役を、ただ精一杯に演じるのみです」