カテゴリーを選択

トップ > イノベーション [Vol.7] 天気予報 > P1

気象観測による観測データと、スーパーコンピューターを用いた数値予報によって導き出されている天気予報。最大の役割は国民の生命と財産を守ることだ。

気象観測と予報はどう進化し、精度を上げてきたのだろうか。

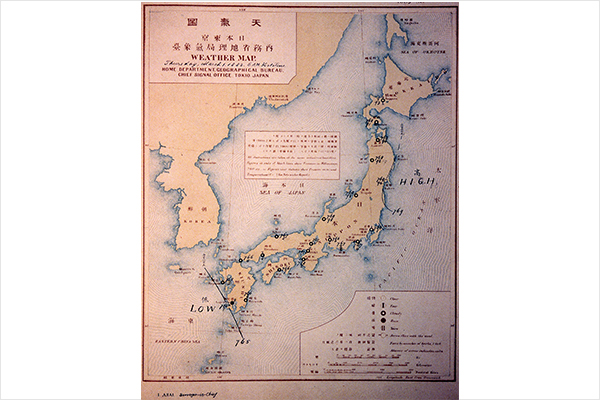

日本で天気予報が始まったのは、気象庁の前身、東京気象台が気象の観測を開始した約10年後の1884年。初の予報は「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天勝チ」という短いものだった。

1900年代に入ると、海上や上空の大気の様子を観測できるようになるなど、気象観測の範囲が広がっていく。戦後の日本には枕崎台風や伊勢湾台風といった大型台風が相次いで上陸し、多数の死者・行方不明者を出していた。台風をはじめ雨雲の観測・監視体制の整備は急務とされ、全国で気象レーダー網の構築が進められた。1954年にはレーダー観測が大阪でスタート。当時はレーダーのデジタル処理ができず、雨雲から反射された電波の強さを手書きでスケッチして気象官署にFAXで送信、予報に役立てていた。

1959年、気象庁に大型コンピューターが設置され、数値予報が可能になる。数値予報とは、物理法則に従って将来の大気の状態を予測する方法。大気を立体の格子で区切り、世界中の観測データを使って一つひとつの格子点の気圧、気温、風などの値から初期値を作成してコンピュータが未来の値を計算していくのだ。数値予報の開始当初は、北半球を一辺381㎞の格子で区切っていた。1980年代後半からは地球全体を区切れるように。コンピューターも進化し、計算速度が導入当時の1000億倍も向上したことにより、格子を20㎞まで細かくすることが可能となった。

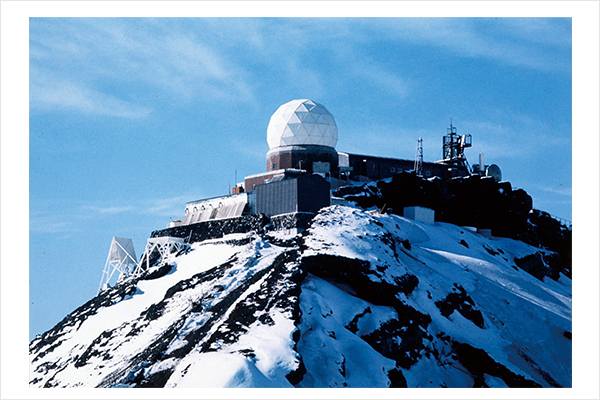

数値予報がスタートした6年後の1965年、富士山頂上でレーダーの運用が始まる。半径800㎞の広大な観測範囲を誇るこの富士山レーダーは、太平洋上のはるか遠くにある台風の探知を可能にした。気象衛星が誕生するまでは、この富士山レーダーが台風襲来の監視を担うこととなる。

1974年には地域気象観測システム「アメダス」の運用を開始。降水量、風向・風速、気温、日照時間の四要素と積雪を観測し、気象災害の防止・軽減を図った。

そして静止気象衛星「ひまわり」が登場する。1977年に初号機が打ち上げられ、翌年から観測が始まった。1963年に世界気象機関(WMO)で立案された世界気象監視計画は、地球の周りに複数の衛星を配置することで地球全体にわたる広域の連続した気象観測を実現させることを基本構想としている。それにより当時の日本は、西太平洋およびアジア地区観測のための静止気象衛星打ち上げが求められたのである。

気象衛星の観測方法には、雲や地表面によって反射される太陽光の強さを観測する可視光観測と、雲、地表面、大気から放射される赤外線の強さから温度を観測する赤外線観測がある。初号機には可視光線と赤外線を観測するためのセンサーを1種類ずつ搭載。衛星から見える地球全体を観測する「フルディスク観測」は3時間ごと、1日に計14回実施していた。

※1883年、1959年、1965年それぞれのイメージ:気象庁提供