カテゴリーを選択

トップ > 特集 「売れない時代」の処方箋 “買う”と決める、そのココロ > コラム

人が商品やサービスを「買いたい!」と思うとき、そこにはどのようなメカニズムが働いているのだろうか。 売り手はどのようにしてそれに働き掛けていけばいいのだろうか。「モノが売れない」といわれるこの時代に人々の購買意欲を促す方法を探る!

人々は「勘定」だけでなく「感情」によっても購買行動を起こす──。そんな名文句を掲げて行動経済学の考え方を分かりやすく伝えているのが、明治大学の友野典男教授だ。日頃は消費者の立場に立って論じることの多い友野教授に、今回は売り手の視点で語っていただいた。

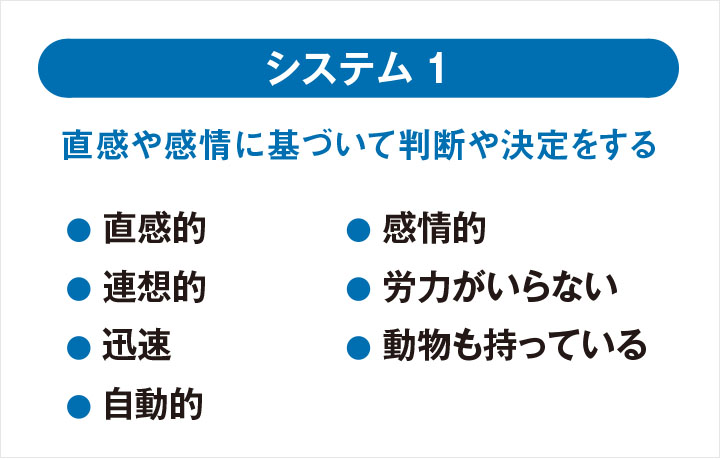

人間の意思決定には、二つのシステムが作用していると考えられています。直感や感情に基づいて物事を決定する「システム1」と、合理的な判断や計算に基づいて決定を行う「システム2」です。

従来の経済学で想定されてきたのはシステム2のみです。人々はみんな賢く、どうすればより良い生活ができるかを心得ており、常に自分が得をするような行動をし、その結果得られたお金の量がその人の幸福となる──。それが経済学の前提でした。

それに対して異を唱えたのが行動経済学です。人間は常に合理的に振る舞うわけではない。むしろ、直感や感情によって判断し、行動することが多い。つまり、システム1の方が人間にとってより本質的なのではないか、と。もっとも、人間の行動の全てが非合理的であると考えるわけではありません。合理性から外れる部分にも傾向や偏りがあって、それをある程度法則化することは可能である、というのが行動経済学の立場です。

あらゆる購買行動は、この二つのシステムのバランスによって決定されると考えられます。例えば安価な商品であれば、人は「買っちゃおうかな」という直感的判断、つまり、システム1の働きによって購買を決定することが多いはずです。一方、車や住宅などの高額商品になると、システム2が作動して、「ちょっと待て」とブレーキをかけます。そして、価格やスペックなどを検討して、購買すべきかどうかを合理的に判断することになります。

しかし、高額商品のケースでも、購買を最後の最後に決定する際に作用するのは、やはりシステム1であると考えられています。商品には常に一長一短があって、あらゆる要素が優れていると合理的に判断できることは稀だからです。結局最後は、「何となく気に入った」とか「ピンと来た」といった、理由にならないような理由で買うことが多い。従って、どのような商品やサービスであっても、人々の直感に訴える要素が不可欠なのです。

行動経済学とマーケティングの関係においては、マーケティングの方がはるかに先を行っています。行動経済学はマーケティングの実践の後追いをしながら、その内容を学問的に整理しているのが実情です。

しかし、マーケティングにも確立した理論があるわけではありません。さまざまな名称が付いたマーケティングの方法論が林立しているのがその証拠です。これは、マーケティングの発展が不十分であるからではなく、そもそもマーケティングの対象である消費者、つまり「人」とは、単一の理論によって説明できたり、捉えられたりするものではないからです。

人の心理や行動は、状況によって常に変化します。ある状況下で商品を「欲しい」と思っても、別の状況下では同じ商品を「要らない」と思う。それが人間です。どれほど優れた心理学者や脳科学者であっても、「人間を捉え切った」と断言できる人は一人もいないはずです。人は分からないものである──。その前提からあらゆるマーケティングは出発すべきでしょう。

とはいえ、有効な方法がないわけではもちろんありません。人間が一つの原理によって説明できないということは、「あの手この手がちょっとずつ効く」ということでもあるからです。

行動経済学の見地から見て重要なアプローチだと思われるのは、「選択肢を少なくすること」。人は山のような選択肢から特定のものを選ぶことに大きなストレスを感じます。ですから、できるだけ選びやすい環境や情報を提供することが大切です。

もう一つは「買う理由を提示すること」です。人は自分を納得させられる理由があれば、多少高額のものでも買うことを厭わないものです。例えば、「記念日だから」とか、「イベントだから」とか、「プレゼントだから」といった理由があれば、購買行動を起こしやすいのです。

マーケティングを成功させるためには、結局のところ、人をよく知るほかはありません。そこに特定の答えがないからこそ、売り手もチャレンジのしがいがあるのではないでしょうか。