カテゴリーを選択

トップ > Cのキセキ Episode.30 「EOS R5」 > P2

「撮影領域の拡大」のためにチャレンジし続けてきたキヤノンのデジタル一眼レフカメラ「EOS 5D」シリーズ。2020年7月、時代を切り拓いてきた「5」という数字を冠した、フルサイズミラーレスカメラ「EOS R5」が登場。「5」という数字に込められた想いを探った。

キヤノンには、『EOS R5』登場以前から「5」という数字が付いたカメラがある。デジタル一眼レフカメラの「EOS 5D」シリーズだ。和田と吉澤が口をそろえて話すのは、初代から最新の「EOS 5D Mark Ⅳ」まで、いずれの「EOS 5D」も「撮影領域の拡大」を実現する存在として、お客さまから支持されてきたという点だ。

「初代の『EOS 5D』が登場したのは05年のことです。まだ一般的ではなかったフルサイズCMOSセンサーを搭載したカメラを、世に送り出しました。デジタルにおけるフルサイズセンサーの世界を多くのお客さまに提供しました。それが初代『EOS 5D』が果たした役割だったと考えています」

2代目となる「EOS 5D Mark Ⅱ」が登場したのは08年。フルHD動画が撮影できるデジタル一眼レフカメラとして時代の先駆けとなった。

「従来のスチル撮影に加え、動画が撮影できる点に注目が集まったのが『EOS 5D Mark Ⅱ』です。大型センサーと『EFレンズ』の組み合わせから生まれる高品質な映像は、ハリウッドでの映画撮影やCM撮影で認められ、デジタル一眼レフカメラの新しい可能性を示しました」

3代目の「EOS 5D Mark Ⅲ」は、機能、操作性の面で、現在まで続くキヤノンの標準を作ったカメラだ。

「これまで動体撮影には向かないとされてきたのに対し、AF機能の進化などにより撮影領域を大きく拡大したのが『EOS 5D Mark Ⅲ』です。ボタンやマルチコントローラー、サブ電子ダイヤルの配置、設定メニューの構成など、キヤノンのデジタル一眼レフカメラの操作系も確立されました。このモデルで採用された操作系は多くのユーザーから支持を得て、現在のキヤノンのデジタル一眼レフカメラの基準にまでなりました」

16年発売の4代目の「EOS 5D Mark Ⅳ」では、全方位でブラッシュアップがなされた。

「デジタル一眼レフカメラの完成形ともいえるのが、『EOS 5D Mark Ⅳ』です。画質に加え、AF性能や高速連写性能が向上し、従来はプロフェッショナル向けのカメラでなければ撮影できない領域までも『EOS 5D』シリーズで撮影できるようになりました」

「EOS 5D」シリーズは、世代を重ねるごとにデジタル一眼レフカメラの新しい時代を切り拓いてきた。だからこそ「5」は特別な数字としてユーザーに認識されるようになったのだと和田は話す。

「ですが、キヤノンが意図して『5』という数字に意味を持たせたわけではありません。それぞれの『EOS 5D』が世に出た時点で『撮影領域の拡大』を実現する製品であり続けてきたことで、ユーザーの方々が『EOS 5D』シリーズに信頼や期待を寄せてくださるようになった。そうした信頼や期待が、『5』という数字をキヤノンにとっても特別なものに育ててくれたのだと考えています」

ユーザーの想いが築き上げた「5」への信頼と期待。その強い想いは、キヤノンそのものを動かすようになったのだ。

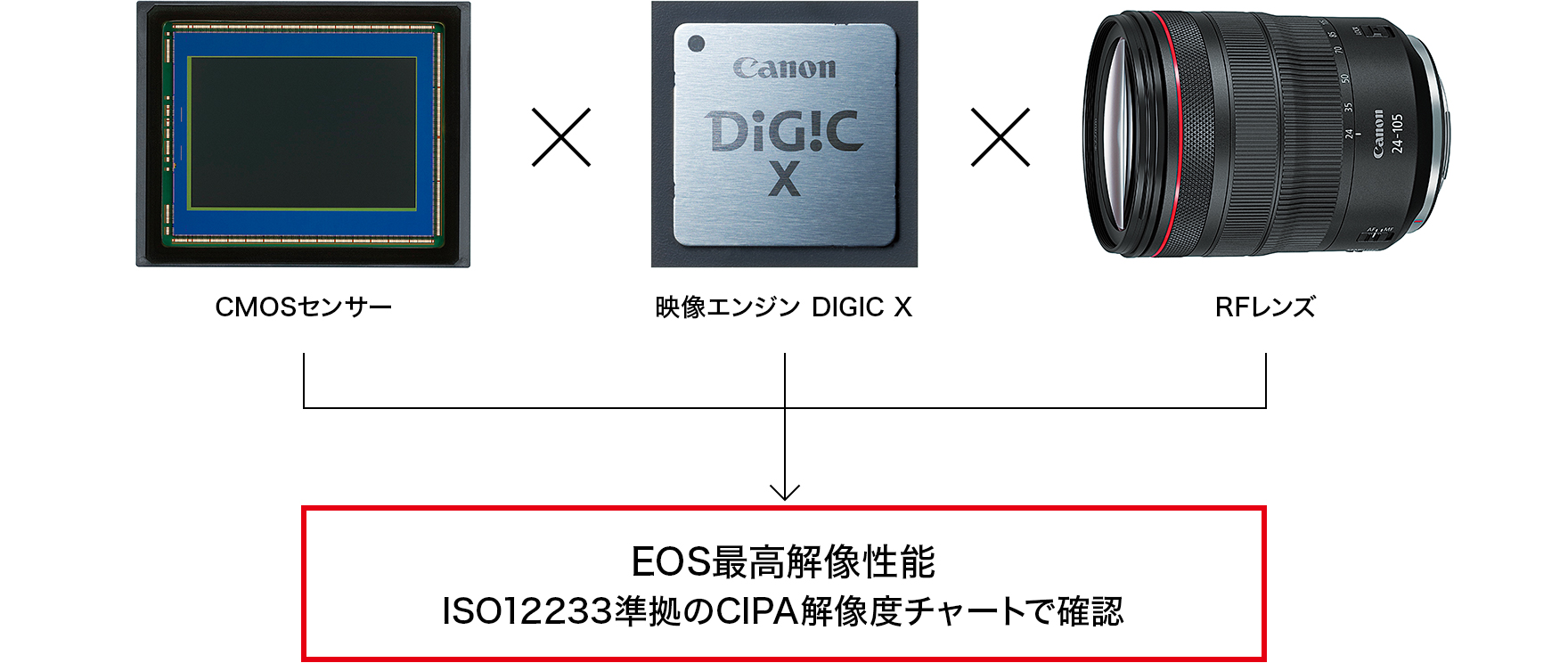

「EOS」最高解像性能を「CMOSセンサー」「DIGIC X」「RFレンズ」で達成

新開発の有効画素数最大約4500万画素35mmフルサイズ「CMOSセンサー」、ノイズの抑制や解像感の向上、撮影時のデジタルレンズオプティマイザ処理などで画質向上を図った高性能映像エンジン「DIGIC X」、大口径マウントを採用して光学の新たな可能性を追求した「RFレンズ」の組み合わせで、解像感、ノイズ、光学特性、全ての要素から画質向上を追求して「EOS」最高解像性能を達成している。

「撮影領域の拡大」を追求してきた「EOS 5D」シリーズ