カテゴリーを選択

トップ > Cのキセキ Episode.31 「数理技術」 > P2

キヤノンマーケティングジャパングループにおける「数理技術」への取り組みは、長い歴史を持つ。モバイル、IoTが普及し、かつてないほど大量、かつ多様なデータを活用できる環境が整った現在、改めて注目される「数理技術」の可能性を展望する。

現在、データ分析やデータサイエンティストの育成にあたるキヤノンマーケティングジャパン(株)の熊本和浩

現在、データ分析やデータサイエンティストの育成にあたるキヤノンマーケティングジャパン(株)の熊本和浩

キヤノンITSにおける「数理技術」への取り組みの歴史は長い。以前、数理技術部に在籍し、現在はキヤノンMJでデータ分析やデータサイエンティストの育成にあたる熊本和浩は、このように語る。

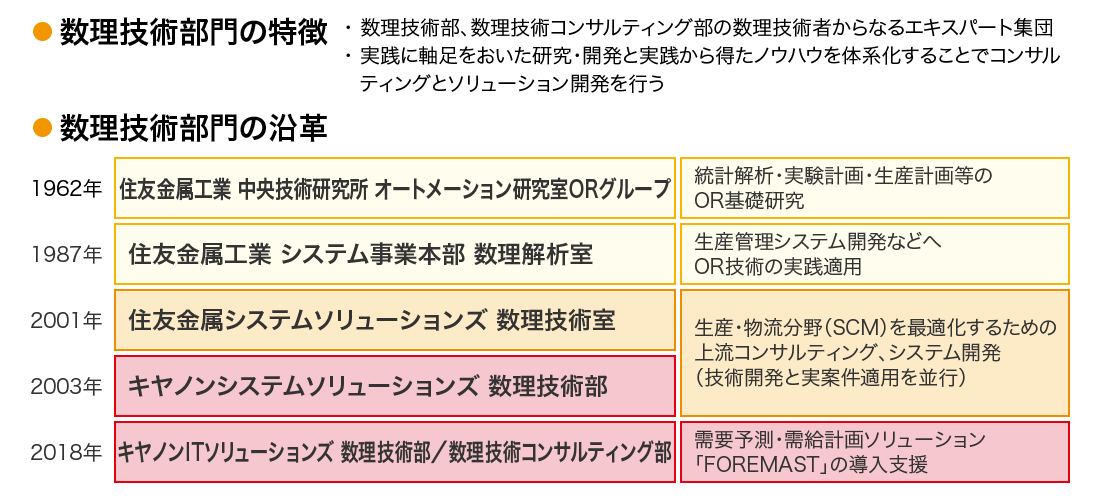

「日本に『数理技術』が紹介されたのは50年代のことで、60年代になって鉄鋼メーカーが製品品質の安定化や製造のオートメーション化のために相次いで導入を始めました。キヤノンITSの数理技術部は、当時の住友金属工業の中央技術研究所オートメーション研究室に立ち上げられたORグループを前身としています。その後、現在はキヤノンITSのR&D本部において、『数理技術』はコンピュータ工学/ソフトウエア工学、映像認識技術、自然言語処理技術と並ぶ柱の一つとして位置付けられています」

「数理技術」に関する活動の沿革

キヤノンITSの「数理技術」に関する活動は、住友金属工業の中央技術研究所に設置されたオートメーション研究室ORグループが起源。鉄鋼生産における設備運用の効率化、計画の最適化をテーマにした活動をスタートした後、活動領域を鉄鋼以外の分野に広げ、社外のお客さま向けの提案、システム開発、コンサルティング活動を展開してきた。

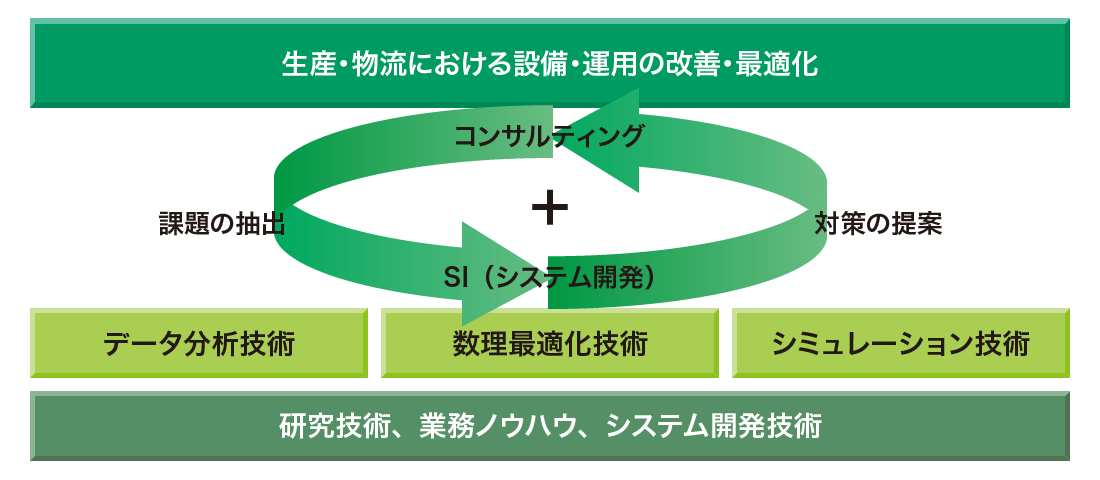

「数理技術」と一言でいってもその概念は非常に広く、古典的な統計学から最新のディープラーニング技術まで、さまざまな技術や手法が用いられている。キヤノンITSの数理技術部門は、どんなアプローチをとっているのだろうか。今井によれば、主に注力しているのは次の三つの手法だという。

一つ目は「データ分析技術」。収集・蓄積したデータを解析することで、問題点を可視化したり、隠れていた知見を発掘したり、将来の需要を予測したりする。

二つ目は「数理最適化技術」。ある制約条件の下で、関数を最大化あるいは最小化する解を求めるもので、今井はこのように説明する。

「データ分析からさらに一歩踏み込んだ解決策が求められる際に利用する手法で、複雑な方程式を解きながら答えを見つけていくイメージです」

三つ目は「シミュレーション技術」。数理最適化技術のように数学的に答えを導き出せればよいが、世の中の全ての物事が数式で表現できるわけではない。そんな場合にコンピュータ上の仮想空間に現実の物事を再現し、そこで起こることを捉える。繰り返し実験を行うことで、効果的なルールを見つけることができる。

そして今井は、このように強調する。

「もちろんこれらの要素技術群は単独で活用されるだけではなく、問題解決の局面に応じて柔軟に使い分けたり、組み合わせたりすることで、お客さまの課題を解決していきます」

数理技術部門の活動コンセプト

数理技術部門では、主に企業の生産・物流における設備・運用の改善・最適化、コンサルティング、システム開発のため、培ってきた技術や業務ノウハウなどを基に、データ分析技術、数理最適化技術、シミュレーション技術という三つの手法でアプローチすることで、課題の抽出と対策の提案を行う。