カテゴリーを選択

トップ > 特集 DX実現へのカギを探る > P1

デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むことの重要性への理解は深まっているが、戦略にまで落とし込めている企業はまだまだ多くない。どうすれば単なるデジタル化、業務効率化にとどまらない真のDXを実現できるのか。企業規模や業種により課題はさまざまだが、共通していえるのは、DXの本質を理解し全社で変革に取り組まなければ、道はひらかれない。そして、そこには"人"のチカラが不可欠だということだ。変革し続けるためのポイントについて、先進企業やキーパーソンに詳しく聞いた。

いまや時代の合言葉となった「デジタルトランスフォーメーション(DX)」。しかし、実際に何をどこから変革すればいいのか、具体的にどのようなプロセスで進めていけばよいか、戦略として落とし込めていない企業も少なくないだろう。DXの本質と変革を成功に導くポイント、さらにDXの成熟に欠かせない"人材"について、一橋大学 教授の神岡太郎さんに聞いた。

神岡 太郎(かみおか たろう)

神岡 太郎(かみおか たろう)企業にとってのDXを定義すると「デジタルを戦略的に活用して、ビジネスや組織を変革する」ということになるでしょう。今の時代、企業は持続的な成長や生き残りのために「変革」を迫られています。その手段としてデジタルを使うというのが、DXの基本的な理解になります。

DXの大きなポイントは、一度変革を起こせばそれで終わりではなく、常に変わり続ける必要があるということです。テクノロジーは絶えず進化を続けますし、新たな競合も次々に現れます。その中で「常に変化できる能力を持った企業になる」ということまで含めて、DXといえるでしょう。また、DXにおける変革とは、単に「アナログだったやり方をデジタルに変える」というレベルの話ではありません。極端にいえば、社名やビジネスモデルを変えてしまうくらいの「根本的な変革」を意味します。

よく例に挙がるのが、動画配信のNetflix(ネットフリックス)です。同社は宅配のレンタルビデオサービスの会社としてスタートしました。やがて彼らは顧客の嗜好をつかむためにデータ分析を行うようになり、そのデータを基にオリジナルドラマや映画の制作に参入。その結果、コンテンツメーカーとして圧倒的な成功を収めています。

環境が変化する中で、根幹となるビジネスそのものを変えてしまったNetflixのように、DXにおいて「何を変えるか」は聖域なく考えるべきです。もちろん、変えずに残すべきものもあるはずですが、「昔から守ってきたものだから変えない」ではなく、「将来的な価値があるから残す」という視点が必要です。

海外と比べて、日本はDXで遅れを取っているといわれます。日本企業は「周りの様子を見る」という習性が強く、DXでも他社がやり始めてから自分たちも手を付けるというケースが多いようです。

コロナ禍でテレワークが急速に広がったように、外部環境の変化が変革の原動力になることはあります。ただし、その段階になると周りもやろうとしているので、差別化という意味では手遅れです。したがって、成長や生き残りを目的としてDXを目指すのであれば、「外圧」の効果に頼ることなく、変わろうという意思を自分たちが持たなくてはなりません。

そのために必要なのは「自分事化」です。世の中で起きている変化について理解するだけでなく、それを自分の問題として捉えることができて初めて、本当の危機感が芽生えます。それが、具体的な行動に移せる企業とそうでない企業との違いだと考えられますが、日本企業の多くは、まだ自分事化に至っていないように感じます。

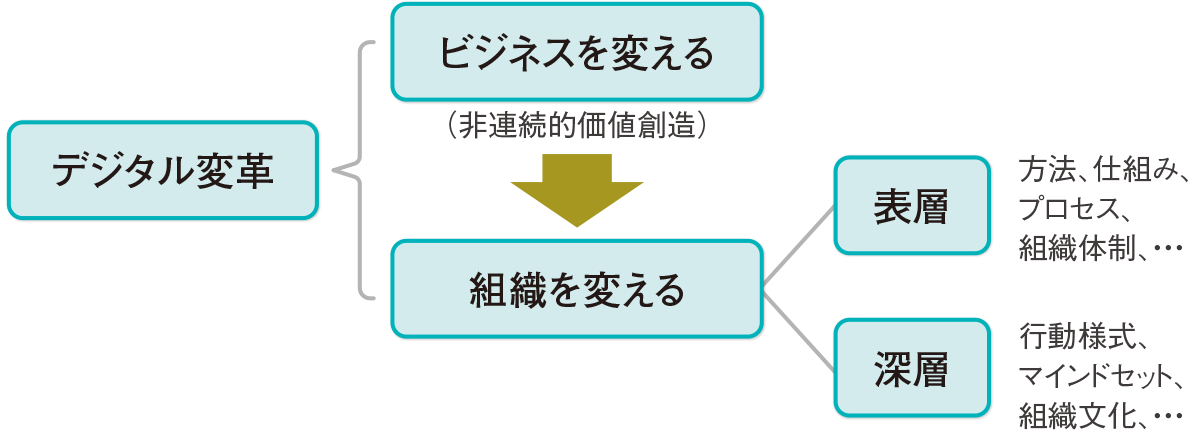

「ビジネスを変える」ためには「組織を変える」必要があるが、その変革の対象となる組織も、構造化された肉体(表層)レベルと精神(深層)レベルに分けて検討する必要がある。デジタル変革に取り組んでいくには、"肉体"だけでなく"精神"も対応していかなければならない

神岡太郎/『デジタル変革とそのリーダー CDO』より作成

企業のDXにおいて、トップのコミットメントは絶対に必要です。それなくしてDXを持続的に成功させている企業は、おそらく存在しないでしょう。

まずはトップがDXの号令をかけ、社員のモチベーションを上げるような発信を継続して行うことが重要です。ただし、言葉と連動した具体的な戦略が実行に移されないことには、社員に「本気度」を伝えることはできません。

ごく単純な例でいうと、アメリカの企業ではDXに着手する際、まず「チーフデジタルオフィサー(CDO)」というDX専門の役員を外部から呼ぶのが普通です。いわば「DX開始宣言」を具体的な行動で示すのです。他にも部署を新設したり、専門のチームをつくったりと、さまざまなアクションにつなげることで社員の意識を醸成していきます。これでようやく、「DXを目指そう」という空気に変わるのです。

以上のように、まずはトップが「山を動かす」ことで、ボトムアップしやすい環境をつくるのがファーストステップです。その先は、現場からの提案と、トップによる戦略的な取捨選択を行き来しながら、DXを進めていくことになります。

この際、キーパーソンになるのがミドルマネジャー層のDXリーダーです。現場をよく理解している人間がロールモデルになることで、他の社員にも「自分もDXの担い手である」という意識を浸透させていくことができます。

このような「DX人材」をいかに確保するかは、各社が知恵を絞っているところです。外部から引き抜いてくるという手もありますし、自社の中でポテンシャルのある人材を育てようと、社員に手を挙げさせている企業もあります。

新しいやり方を柔軟に受け入れられるという意味では、若手の社員ほどアドバンテージがありそうですが、シニア社員であっても、キャリアの中で何かを変革した経験のある人なら貢献できるでしょう。ただし、過去のレガシーにとらわれていないことが条件になります。

採用の観点では、人事部門の変革も視野に入れるべきでしょう。最近では、新卒一括採用を含め、硬直した採用システムを見直そうという動きが活発化しています。その中で、人事部門に採用を一任するのではなく、現場の担当者が必要な人材のビジョンを持って採用のサポートを行うという企業も増えています。DXのような分野でこそ、こうした変革が重要です。

最終的なDXの成否は、マジョリティである現場の社員のマインドセットをいかに変えていくかという点にかかっています。「現状に満足せず常に変わろうとする」「新しいビジネスモデルやシステムを生み出そうと努力する」といった、DXに求められるマインドセットを持ち合わせていないことには、スキルも伸びませんし、スキルを持った人が外部から入ってきても活躍できないでしょう。

社員のマインドセットを変えること自体は、実はそれほど難しくはありません。トップの号令なり、専門家の講演なりを聞いてやる気を出す人は、どの企業にも一定数います。難しいのは、それを持続させることです。

したがって、モチベーションを高めた後に、それを一時的なもので終わらせないための仕組みを構築する必要があります。評価制度にDXに対する項目を含めるといったことも、一つの手でしょう。また、経験ほど力になるものはありませんから、新しいプロジェクトに参加してもらって刺激を与えるというのも有効な手段です。

ここで重要なのは「失敗を許容する」ということ。「やってみないと分からないことは早いうちにやってみて、失敗から学習する」というのは、スタートアップの世界では常識です。その考え方を取り入れて、社員が新しいことにトライしやすい環境をつくっていくのも、DXに欠かせないステップといえるでしょう。

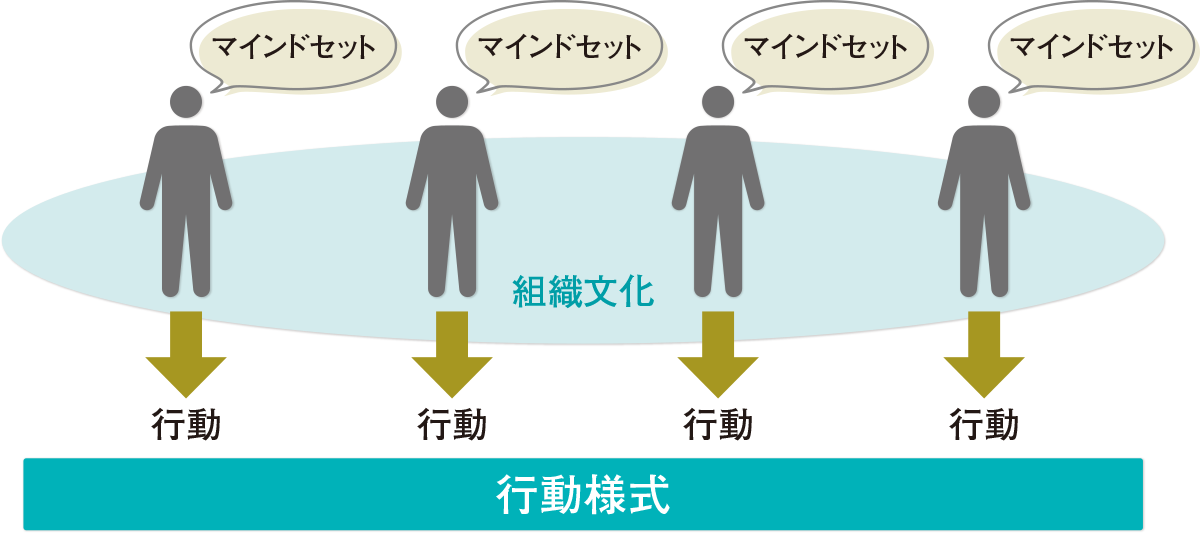

組織として柔軟に機能できるようにするには、上からの指示だけでは十分ではない。行動様式やマインドセット、組織文化のようなバックボーンを変革することで、個々人は組織と一貫した行動が取れるようになる

神岡太郎/『デジタル変革とそのリーダー CDO』より作成