カテゴリーを選択

トップ > 特集 DX実現へのカギを探る > P5

デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むことの重要性への理解は深まっているが、戦略にまで落とし込めている企業はまだまだ多くない。どうすれば単なるデジタル化、業務効率化にとどまらない真のDXを実現できるのか。企業規模や業種により課題はさまざまだが、共通していえるのは、DXの本質を理解し全社で変革に取り組まなければ、道はひらかれない。そして、そこには"人"のチカラが不可欠だということだ。変革し続けるためのポイントについて、先進企業やキーパーソンに詳しく聞いた。

DXに取り組む際のデータ活用を「ハードルが高い」と感じる経営者は少なくない。しかし、最近はオープンデータへの取り組みをはじめ、解析ツールなどの利用環境が整ってきたことで、企業規模を問わずDXの成功事例が増えつつある。武蔵野大学 データサイエンス学部で准教授を務める中西崇文さんに、DXのポイントとデータ活用について聞いた。

中西崇文(なかにし たかふみ)

中西崇文(なかにし たかふみ)いま世界中でデータへの関心が高まっている。製造業ならマシンの稼働率や不良品の発生数、小売業なら顧客や在庫数などのデータが挙げられる。

「データが重視されるようになったのは、根拠を示すことが重要になってきたからです。データがなかった時代は、人の勘やコツに頼っていました。データがそろうことで、根拠を持って解決策を導き出せるようになったのです」

データに基づく指標を見ながら、微調整し、最適解に近付ける。属人的なスキルに依存する部分も小さくなるだろう。しかし、日本企業のデータ活用は、欧米などに比べると遅れ気味だ。

「多くの海外企業では、多様なバックグラウンドを持つ従業員がいるため、勘やコツは通じません。説明のためにデータによるエビデンスが必要だったのです。一方、日本ではこれまで、そうしたニーズはあまりありませんでした。しかし、最近はダイバーシティを推進する企業も多く、多様なバックグラウンドを持つ従業員がいる環境を考えると、従来のやり方では通用しなくなり、データ分析によるエビデンスはより重要になると思います」

データ分析というとビッグデータが必要と考えがちだが、"ビッグ"である必要はないという。

「単にデータを集めるだけでは意味がありません。スモールデータで構わないので、課題を明確にし、それに対応するデータを集めることが重要です。データ量が少なくても、継続的に収集・分析することで、事業に役立つ指標が得られます。最近は、容易にデータ分析ができるツールも充実していますので、企業規模を問いません」

では、どのように課題を抽出すべきか。

「データ活用のプロジェクトを立ち上げる企業も多いですが、その多くはPoC*止まりになりがちです。最初の段階での課題の設定に迷いがあるからでしょう。データ収集を目的にするのではなく、本気で解決したい課題に取り組むことが重要なのです。また、大きすぎる課題は細分化してみましょう。そうすると多くの小課題が見え、データ分析で解決できるものがあるはずです」

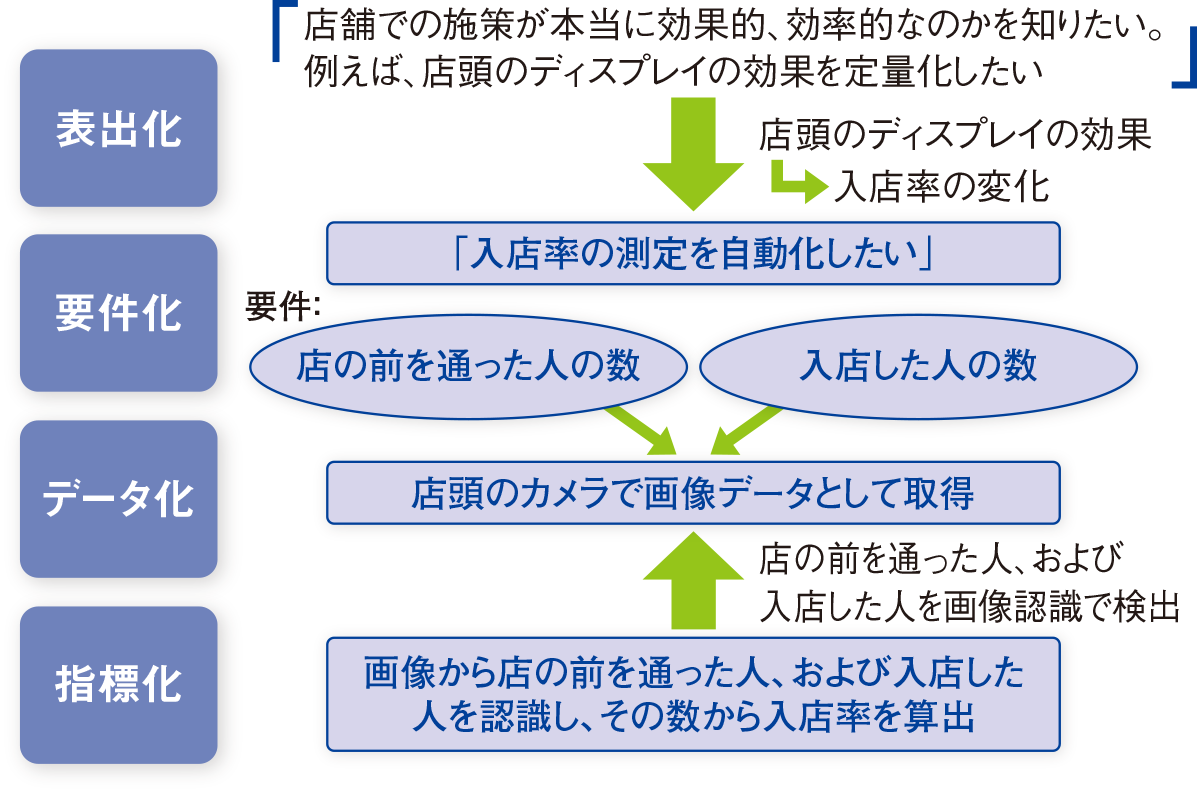

図に示したのが、データを活用した小規模DXの事例である。店舗での施策の有効性を把握したい老舗食堂が店頭ディスプレイの効果を定量化しようと考えた(表出化)。その方法を具体的に検討し(要件化)、画像データを取得(データ化)。そして、簡単な数式で店の前を通行する人の何%が入店したかという入店率を算出した(指標化)という例だ。

指標を確立すれば、さまざまな施策の効果が一目で分かるようになる。指標を見ながらPDCAを繰り返し回すことで、着実に施策の質を高められる。それは、業績向上に直結すると中西さんはいう。

「現場の経験を強みにしてきた企業が新たな価値を生み出せない時代になってきており、これもDXが求められる背景といえます。DXを実現するには、現場任せにせず組織全体で取り組まなければなりません。トップの意気込みや覚悟を見せるという意味で、現場に対してデータ活用やDXの必要性を語り、納得感を高めるプロセスが重要になります。また、意味のあるデータ活用を実現するためには、現場との密なコミュニケーションも求められます。経営陣と現場が手を携えて取り組むことで、スピード感や多角的な視点が加わり人材も育っていくのです」

* Proof of Concept:概念実証

中西崇文/『稼ぐAI』より作成

デジタルトランスフォーメーション(DX)を経営層の立場で推進するリーダーとしてCDO(チーフ・デジタル・オフィサー)を置く企業が日本でも増えてきた。本書ではDXを、企業が競争力強化に向けて、戦略的にデジタル技術を利活用できるようにビジネスや組織を構造的に転換することと捉え、その進め方を案内するとともに、DXの全社司令塔となるCDOの役割についてまとめている。

本書はまず、デジタル技術を利活用して生み出されるビジネスの特徴について解説。併せてデジタル・ネイティブと呼ばれる先進企業が従来の延長線上にないビジネスを生み出す一方、インターネット普及前からビジネスを確立していた従来型企業がDXで苦戦する原因に触れながら、CDOという新たな役職をつくる必要性について語っている。

CDOの役割としては、(1)事業部門の活動を全社的な視点で支援・統合、(2)直轄部門を通してデジタル事業を直接推進、(3)最高経営責任者であるCEOの片腕として企業組織を、行動様式やマインドセット、組織文化のレベルで改革──の3つがあるという。

注目したいのは本書が、こうしたCDOの役割を含めて、DXにおける"組織"や"組織文化"の変革について、繰り返し言及する点である。

従来型企業が、デジタル・ネイティブ企業の画期的なビジネスに追随しても表面的な真似に終わり、期待した成果が得られないことは珍しくない。本書は、著者が見聞きした従来型企業の失敗例や米アマゾン・ドット・コムのディレクターへのインタビュー、三菱ケミカルホールディングスCDOのコメントなどを基に、DXの成功には、企業がデジタルの利活用によって新しいビジネス価値を生み出せる体質になることが重要だと指摘。そのカギとなるDXに対応した組織文化については、独立した章を設けるほど解説に力を入れる。

CDOは、日本では比較的新しい役職である。外部から人材を採用する場合も、社内の管理職・経営層から人材を登用する場合も、ハードルは低くないようだ。だが、CDOを置くかどうかに限らず、DXを推進する企業の経営層は、本書が示すCDOの視点を持ち、組織や組織文化の改革まで含めた変革を推進したいものである。

(評・日経BP総合研究所 上席研究員 干場一彦)