カテゴリーを選択

トップ > 特集 DXの実現へ データドリブンが生み出す新たな価値 > P2

デジタル時代の今、データはヒト、モノ、カネに続く重要な経営資源といわれている。自社に蓄積するデータを有効に活用すればビジネスに新たな価値を生み出し、競争優位性も高められるはずだ。データに基づいた意思決定を行うデータドリブン経営の重要性への理解は深まる一方で、データ活用がうまく進まない企業も少なくないようだ。どうすればデータドリブン経営を実装し変革を実現することができるのか。取り組みを進める企業や識者インタビューから読み解く。

西日本旅客鉄道(以下、JR西日本)の経営は、コロナ禍の影響で大打撃を受けたものの、この経験を通じて高まった危機感はデジタル戦略の推進力ともなった。データとテクノロジーを活用した施策はすでに成果を生み出し始めている。取り組みをけん引するデジタルソリューション本部 本部長の奥田英雄さんに、デジタル戦略にかける思いと挑戦の道のりを聞いた。

奥田英雄(おくだ ひでお)

奥田英雄(おくだ ひでお)コロナ禍により打撃を受けたJR西日本では、2021年3月期(連結)は営業利益がマイナス2455億円に達した。しかし今、苦しい時期を乗り越えつつあり、22年度から営業利益はプラスで推移している。そして今年度、人・街・社会との"つながり"をキーワードとするパーパスを策定。この"つながり"を実のあるものにするため、デジタルの活用を重要テーマと位置付けた。

同社がデジタル活用に取り組み始めたのは14年。人口減少が進む中、安定的かつ発展的な鉄道運営を行えるよう検討する「システムチェンジ」というグループを設置。17年にはこの組織を拡張し、社内初のデータ分析チームを立ち上げた。

「発足時は何をすればいいのか分からず、当時のチーム責任者が友人に相談したところ、コンペの開催を提案されました。大手IT企業からの支援も検討していたため、各社の技術力を見定めようと、北陸新幹線の着雪量予測に関するコンペを開催しました」と奥田さんは語る。

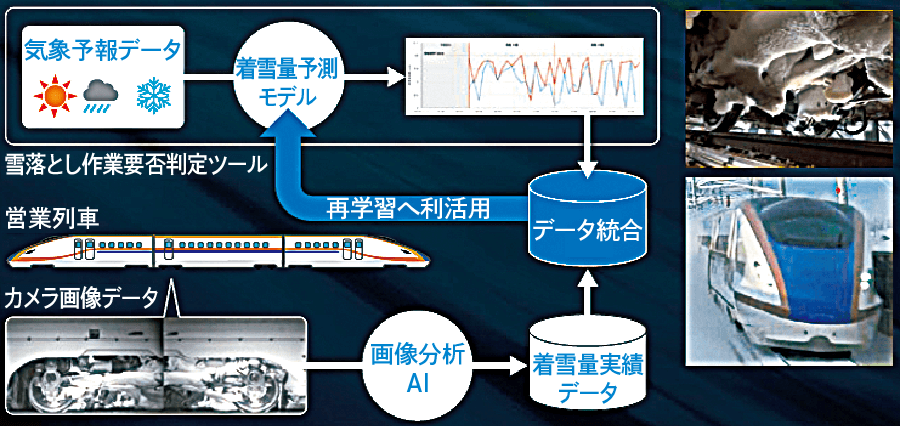

データサイエンティストが集う「SIGNATE」というデータ分析コンペプラットフォームが、コンペの場となった。同社が提供する線路や駅、トンネルなどの設備データ、気象予報データなどを用いて、参加者が車両の着雪量を予測するアルゴリズムを作成するというものだ。

北陸新幹線では、車両に付着した雪を新潟・糸魚川駅で人手を使って落とす。着雪量は天候に大きく左右されるため、雪落としの要員が不足したり多すぎたりする場合がある。正確な着雪量予測ができればこうした課題が解消できるはずだ。

「コンペには400人も参加しましたが、驚いたのは、上位入賞者の中に当社社員が2人含まれていたこと。1人は新幹線の運転手、もう1人は自動改札機のメンテナンスを行っていました」と奥田さん。実は身近なところに優秀なデジタル人材がいたのだ。人材配置の最適化の結果、年間数千万円の費用を削減。現在もより高精度な着雪量予測を実現すべく、アルゴリズムを進化させ続けている。

同社はコロナ禍の危機を変革のチャンスと捉え、20年10月に中期経営計画の見直しを発表。デジタル戦略をその重要な柱の1つとして掲げ、同年11月にはデジタルソリューション本部を立ち上げた。

現在、4つの基本戦略の下、デジタル戦略を推進している。第1に、データやテクノロジーを活用してグループシナジーを生み出す。第2に、移動に連動しない新規事業の立ち上げ。第3に、環境変化に対応するだけでなく、自ら変化をつくり出すような人材の育成および働き方改革。第4に、ネットワーク構築と情報セキュリティレベルの向上。こうした取り組みの中から、成功事例が生まれている。

例えば、自動改札機から生成されるさまざまなデータを分析し、「いつ」「どの部分」が故障する可能性が高いかを予測するシステムを開発した。数週間おきに点検・整備するといったやり方ではなく、自動改札機のリアルな状態を踏まえたメンテナンスが可能になる。いわゆるCBMだ。

「メンテナンス費用が約10億円から8億円に削減できました。同様の手法を券売機や精算機にも広げています」

※ CBM(Condition Based Maintenance/状態基準保全):故障を未然に防ぐため、センサーなどにより設備の状態を監視し、状態に応じてメンテナンスを行う保全方法

パン屋めぐりのスタンプラリー

パン屋めぐりのスタンプラリー鉄道利用者をコロナ禍前の水準に戻すのは、容易ではない。「当社の事業構造は固定費が大きく、売上高が10%低下すると利益がほぼなくなります。売り上げにつながる移動・購買需要の掘り起こしは重要なテーマです。そこで1つの施策として、当社のMaaSアプリ『WESTER』を活用したデジタルスタンプラリーを実施しています」と奥田さんは語る。イベントの一例にパン屋めぐりがある。これは、参加者が大阪環状線の駅周辺のパン屋約20店舗の中から3カ所回ればポイントや賞品といったインセンティブがもらえるというもの。購買需要とともに移動需要を生み出せるという仮説に基づいている。

「WESTER」のダウンロード数は約120万。うち約2割が交通系ICカード「ICOCA」の情報と紐付けられている。「WESTER」に登録された年代や性別、居住地のほか、「ICOCA」の改札利用記録や電子決済などのデータも一部入手できるため、参加者の移動や購買履歴の分析も可能だ。

「イベントには、普段あまり鉄道を利用していない方にも多数参加いただけたことが分かり、大きな手ごたえを感じました。一方、参加者が大阪府内在住者に偏っていたことも分かったため、その後環状線外でも実施するなど、新たな需要を取り込む施策を進めています」

店舗には顧客の購買・行動データの分析結果を伝えるなど、マーケティング提案により協力店舗の拡大にもつなげている。

23年3月には「ICOCA」に加え、スマートフォンアプリ「モバイルICOCA」も開始。顧客情報とダイレクトに紐付くデータの蓄積により、分析のさらなるレベルアップが期待できる。

「将来的にはワントゥワンマーケティングに発展させていきたい」と話す奥田さん。高度なデジタル人材を増やすとともに、現場でデータを使いこなせる人材の底上げと、現場のデジタル化をけん引するリーダーの育成にも注力していく。

同社には、車両や設備から刻々と生成されるIoTデータも集積されている。データを価値へと転換した先には、活用の沃野(よくや)が広がっているはずだ。

新幹線の着雪量予測AIモデル

新幹線の着雪量予測AIモデル 自動改札機の故障予測システム

自動改札機の故障予測システム