設立3年目で大手クライアントを獲得し、現在はドイツ・ベルリンにも拠点を構えながら、グローバルに向けて独自性の高い社内向けコミュニケーションツールを提供している。そんな日本のテックベンチャーが「Unipos(ユニポス)」です。

現在では多くの企業が、電子メール以外にもネットを通じて社員同士が連絡できるシステムを用意し、部署や勤務場所を越えた社内の情報コミュニティを活性化させています。ユニポスはそうしたコミュニティをさらに活発にするため、業務上、何らかのケースで社内の人間に「助けられた」場合に、助けてくれた相手にご褒美をプレゼントできるようにするシステムです。

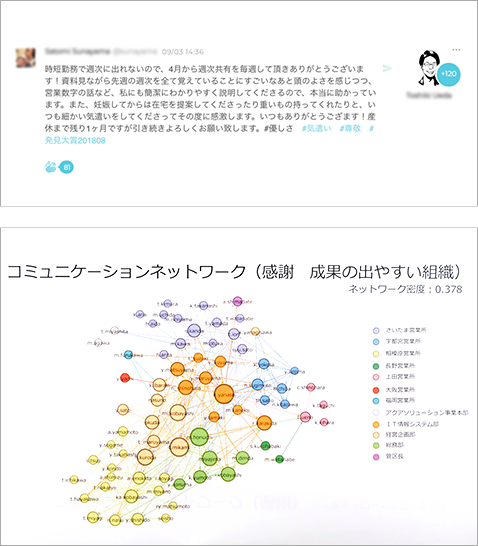

ユニポスのシステムは表面上、極めてシンプルですが、実は導入効果としてもっとも大きいのは「人事ネットワークの可視化」なのです。

「社員同士が相互に報酬を出しあう」

ことで見えてくる「社内の動き」

ユニポスでは、導入企業が設定した独自の「ポイント」を一定量、従業員に割り当てます。従業員には「お礼のメッセージ」とともに他の社員にポイントを付与する権利が与えられます。

一種の社内SNSのようなものですが、今の時代にはマッチしたものだといえるでしょう。かつてならば、手伝ってくれたお礼に缶コーヒーを手渡しすることもできたかもしれませんが、IT化された現代では、社員同士が必ずしも顔を突き合わせて仕事をしているわけではありません。

ちょっとした業務上の作業に対し、恩恵を受けた社員が「コーヒー代程度」の価値を持つポイントをご褒美として贈り合う文化を、現代的なシステムに置き換えようとしたユニークな発想といえますが、一方でいくつかの懸念も思い浮かびます。

相互に贈り合えるポイントの総量は、導入企業が部署や役職などに応じて自由に設定できますが、友人同士で予定調和的に「贈り合う」のでは、単なる福利厚生システムでしかなくなってしまうのではないのかという点がその一つです。

しかし、実際にユニポスが導入されているトヨタやDeNAといった企業では、異なる部署間のコミュニケーション、助け合いを促す効果が得られているといいます。組織上、遠い位置にいる社員の「お困りごと」も、ふと目に留めた人間がアドバイスする事例が増え、現場での効果を実感して導入範囲を広げる企業が増えているそうです。

しかし、こうした社内コミュニティの活性化、緩やかな連携の強化といった効用は、実はユニポスのごく限られた側面でしかありません。

「どの部署の誰」が「どの部署の誰」にアドバイスを送ったか?といった結びつきを視覚データ化してみると、社内コミュニティの傾向、ゆがみなどが見えてくるからです。本来、連携して仕事をした方がいい部署間に壁がある……といったことが傾向として見えてくるだけでなく、外注先や派遣社員が業務を円滑にする助けとなっていることが見えてくることもあります。

大きな組織であればあるほど、このようなデータ化の利点は大きいでしょう。人事登用や人材配置の最適化が容易になるためです。また、ユニポスのデータ分析に「自然言語処理」を盛り込んで分析を進めると、さらに興味深いことが見えてきます。

ユニポスが「見える化」する、

社員の隠れた属性

社員間で報酬を贈りあう際に書き込まれたメッセージに自然言語処理を行い、どのようなことに関して報酬が出されているのかを分析していくことで、人事データベースにはない、社員の得意分野やスキルが浮かび上がるのです。

たとえば「アドビ・イラストレーターでの作業を手伝ってくれてありがとう」と感謝の言葉が何度も特定の人材に向かっていれば、その相手はイラストレーターのスキルが高く、他人に教え、手伝うことが得意であることがわかります。

あるいは共感を寄せた励ましに対する感謝が多い人材は、具体的なスキルや仕事の成果以上に、組織全体の精神的な支えになっていることが類推できます。

まだスタートして2年、これから業容をさらに広げていく段階のユニポスですが、活用が進むほどに、新たな発見もあることでしょう。

「社員同士で報酬を贈りあう」という発想は、ちょっと聞くと突飛にも思えます。しかし、社内の人材交流がネットベースになってきた現代において、組織の実態を知る上で極めて効果的と言えるのかもしれません。

業務遂行の環境が変化したことで、以前ならば荒唐無稽と思われていたアイデアが機能しているのだと分析するのであれば、他にもさまざまな面で発想の転換を行える切り口がありそうですね。

本田 雅一(ほんだ まさかず)

フリージャーナリスト・コラムニスト

テクノロジジャーナリスト、オーディオ&ビジュアル評論家、商品企画・開発コンサルタント。

技術を起点に経済的、社会的に変化していく様子に着目し、書籍、トレンドレポート、評論、コラムなどを執筆。