近年、デジタルマーケティングは、サービスの多様化に伴ってその手法もまた多様になってきています。マーケティング手法一つで売れる、売れないという分かれ目があるのは、インターネット、スマートフォンが普及する以前から同じですが、その格差は広がっています。もっとも端的な例は韓流アイドルでしょう。

韓流アイドルに詳しくない読者でもBTS(防弾少年団)の名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。彼らは2019年5月、アメリカの週間アルバムチャート「ビルボード200」で初登場1位を獲得したことが大きく報じられました。彼らが欧米でも一定の人気があるのは事実ですが、チャートトップを取った背景には、ファン組織が各種SNS投稿やYouTube、あるいは音楽ストリーミング再生回数などを、集中的に増やすサポートがあり、この行動があってこそ実現したものなのです。

現在のビルボードチャートは、単なる楽曲売上やラジオ、テレビでの露出だけではなく、インターネットサービスでの再生回数やファンの発信なども集計していますが、このようなデジタルマーケティングを熟知してランキングを上げる施策を自発的に行う、ファン組織による後押しが大きいといえるでしょう。

ファン組織による綿密な作戦の元にブレイクを果たしたBTSによく似た側面を持ちながら、韓流アイドルのようなデジタルマーケティング手法を用いず、自然に日本でブレイクグループがあります。それが今回紹介する「ヒプノシスマイク( https://hypnosismic.com )」です。

原作なし、歌詞のみで構成する

物語を人気声優がラップ

「音楽原作キャラクターラッププロジェクト」と名付けられたこの企画は、ウェブページだけを見ると、音楽をテーマにしたアニメやゲームなどに見えるかもしれません。

しかし、上記ページに登場するこのプロジェクトには一切の原作がなく、アニメやゲームのキャラのように見える各人物の絵は、いずれもラッパーを演じる男性声優たちごとにデザインされたもの。キングレコードでアニメ向け音楽コンテンツを中心に手掛けるEVIL LINE RECORDSが作り出した仮想的なグループなのです。

海外に目を向けると、1998年に英国でデーモン・アルバーンがコミック原作者とともに「Gorillaz(ゴリラズ)」という仮想キャラだけで構成するバンドを企画。全パートをアルバーンが演奏しつつも、各パートにはコミックキャラが存在するというバーチャル覆面音楽プロジェクトがヒットチャートを賑わしたことがあります。

しかし、ヒプノシスマイクは、アーティスト自身の遊びの中から生まれたGorillazよりも、ずっとマーケティング企画的要素が強いものです。そもそも、ヒプノシスマイクには原作がないだけでなく、ラップを担当する12人の声優たちの多くは、音楽アーティストとしての活動をしたことがないアマチュアだからです。

2017年9月にプロジェクトを始動させるとプロモーションをしていないにも関わらず、YouTubeの急上昇ランキングで3位を獲得。「原作がない」のに、まるで質の高いアニメやゲームの元作品があるかのような仕掛けが話題を呼びました。

キャラたちは現実の地名(池袋、渋谷、新宿など)ごとに活動地域が分けられ、地域ごとに対抗するストーリーがリリック(ラップでは歌詞をこう呼びます)に盛り込まれています。このことから、実際には存在しないバックストーリーをファンたち自身が謎解きしようと試みるかのように、話題が広がっていきました。

ファンを巻き込んで創作することで

コミュニティを強固に

このプロジェクトは2018年、2019年とムーブメントが大きくなっていきました。注目を集めたきっかけは、仮想的なアニメ世界で声優たちがラップバトルを繰り広げるという仕掛けの面白さでしたが、2018年になるとヒプノシスマイクのプロジェクトは、ファンたちとともに作品を「共創」する方向へと舵を切りました。

ヒプノシスマイクでは、ニコニコ生放送の中で対抗するディビジョン(地域)のラッパーたちがバトルし、ファンたちの投票で勝敗を決めるといったレギュラーイベントを開催。2018年にはバトルで披露するリリックをネットで公募し、各ディビジョンのラッパーたちと共創する仕組みを取り入れ、11月にはオリコンのアルバムチャートで1位を獲得するまでになったのです。

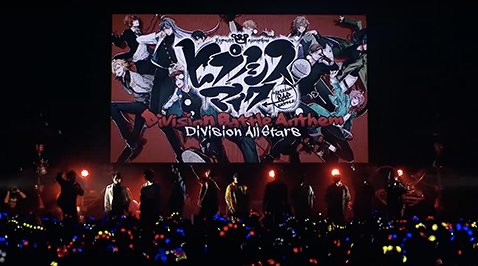

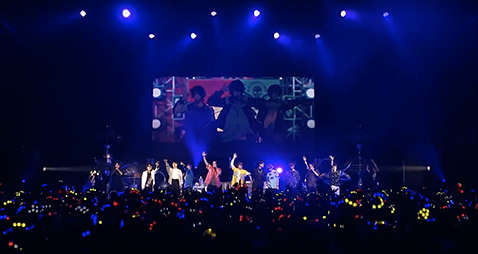

この勢いは止まらず、2019年には大阪と名古屋のディビジョンが加わり、新たに6人のラッパーキャラが追加。すでに4回のライブを開催していますが、2019年9月には大阪城ホールで2日間に渡るライブを行い、いずれもソールドアウトを記録したばかりか、国内198館、台湾10館にてライブビューイングまで実施されたほど人気となりました。

YouTubeの再生回数ランキングを見ると、新曲の発表後、1週間で300万回近く再生されるなど、その人気は国内にとどまらず、アジア各国にまで広がっています。

さらにヒプノシスマイクをスタート地点に、コミックやゲーム、あるいは舞台劇にまで発展。原作が存在しなかったヒプノシスマイクですが、仮想音楽プロジェクトを出発点に創作物が企画されるというこれまでにない流れが生まれているのです。

熱量の高いファンを

巻き込むマーケティング

こうした一連の成功は、過去のどのプロジェクトにも見られなかったものですが、キングレコード自身、成功は偶然のものだったと度々のインタビューで応えているように「狙ってできた」ものではありません。しかし、そこにはさまざまな学ぶべき点があります。

2017年のプロジェクト始動以来、一貫しているのは熱量の高いファンが望むことを叶え、ファンがプロジェクトへと参加し、育てているように感じさせる工夫が施されていることでしょう。

あらゆる仕掛けが双方向であり、想像力をかきたて、そして「自らが参加し、育てている」感覚を共有できるのです。

冒頭で、BTSがファンたちの自発的な行動に支えられて露出を高め、成功した例を挙げました。このときファンの自発的行動を主導したのは、事務所やマーケティング会社の仕掛けではなく、熱量の高い一部ファンが、ファン同士の交流の中で生み出したものでした。

日本で言えば、EXILEを擁するLDHという芸能事務所が、同様の“共創”を強く意識した打ち出しをしていますが、ヒプノシスマイクはネットを通じたコミュニティを育て、そこからコンテンツ制作やライブ・コンサートへと展開しているところが新しいのです。

音楽だからこそ、という側面もあるでしょうが、ものづくりやサービス開発などにおいても、同様の視点を持つことが、今後は重要になっていくでしょう。

消費者に一方的に提供するのではなく、共に創り、育てるという視点を加えることで変化する領域はないか。まずは既製の観念を捨てて、頭を捻ってみてはいかがでしょうか。

本田 雅一(ほんだ まさかず)

フリージャーナリスト・コラムニスト

テクノロジジャーナリスト、オーディオ&ビジュアル評論家、商品企画・開発コンサルタント。

技術を起点に経済的、社会的に変化していく様子に着目し、書籍、トレンドレポート、評論、コラムなどを執筆。

![[第17回]デジタル庁の成功を全力で応援すべき理由](img/thumb_vol17.jpg) [第17回]

[第17回]

デジタル庁の成功を全力で応援すべき理由![[第16回]「ゲーム機高額転売」問題から読み取る、新しい事業開発の可能性](img/thumb_vol16.jpg) [第16回]

[第16回]

「ゲーム機高額転売」問題から読み取る、新しい事業開発の可能性![[第15回]インテル独占状態のCPU市場に異変。アップルが全面採用した「Arm」](img/thumb_vol15.jpg) [第15回]

[第15回]

インテル独占状態のCPU市場に異変。アップルが全面採用した「Arm」![[第14回]急成長するアプリ経済圏から透かしてみる日本市場](img/thumb_vol14.jpg) [第14回]

[第14回]

急成長するアプリ経済圏から透かしてみる日本市場![[第13回]テレワーク需要増加で変わる仕事環境。業務環境改善の機会に](img/thumb_vol13.jpg) [第13回]

[第13回]

テレワーク需要増加で変わる仕事環境。業務環境改善の機会に![[第12回]モバイルからモビリティへ。テクノロジーによる社会変革の軸が変化](img/thumb_vol12.jpg) [第12回]

[第12回]

モバイルからモビリティへ。テクノロジーによる社会変革の軸が変化![[第11回]ウェアラブル機器の応用で拡がる「地域医療」](img/thumb_vol11.jpg) [第11回]

[第11回]

ウェアラブル機器の応用で拡がる「地域医療」![[第10回]身近にある「情報格差」。世代による「情報への接触方法」の違いとは?](img/thumb_vol10.jpg) [第10回]

[第10回]

身近にある「情報格差」。世代による「情報への接触方法」の違いとは?![[第9回]声優ラップ「ヒプノシスマイク」の新しい共創マーケティング](img/thumb_vol09.jpg) [第9回]

[第9回]

声優ラップ「ヒプノシスマイク」の新しい共創マーケティング![[第8回]プレサービスが開始された5G。本当の主役は中堅企業](img/thumb_vol08.jpg) [第8回]

[第8回]

プレサービスが開始された5G。本当の主役は中堅企業![[第7回]共感をキーワードにした新たなファッションECとは?](img/thumb_vol07.jpg) [第7回]

[第7回]

共感をキーワードにした新たなファッションECとは?![[第6回]「米国のファーウェイ制裁」が及ぼす影響は決して小さくない](img/thumb_vol06.jpg) [第6回]

[第6回]

「米国のファーウェイ制裁」が及ぼす影響は決して小さくない![[第5回]「社員同士で報酬を贈りあう。お礼の原資は会社負担」ユニポスが見せた意外な効用](img/thumb_vol05.jpg) [第5回]

[第5回]

「社員同士で報酬を贈りあう。お礼の原資は会社負担」ユニポスが見せた意外な効用 [第4回]

[第4回]

「リーボック」復活にみるマーケティングトレンドの変化![[第3回]その情報、どう扱われているか、ご存じですか?](img/thumb_vol03.jpg) [第3回]

[第3回]

その情報、どう扱われているか、ご存じですか?![[第2回]日本人が知っておくべき中国の電気自動車事情](img/thumb_vol02.jpg) [第2回]

[第2回]

日本人が知っておくべき中国の電気自動車事情![[第1回]いまさら聞けない「5Gで何が変わる?」](img/thumb_vol01.jpg) [第1回]

[第1回]

いまさら聞けない「5Gで何が変わる?」

![[Vol.93-2]世界トップチームのプレーを間近に楽しむチャンス!](../img/img_feature_vol93_2.jpg)

![[Vol.12] ITの活用で「地域金融」はどう変わるのか](../img/img_it_vol92.jpg)

![[Vol.3] 東 貴博さん(タレント)](../img/img_philosophy_vol82.jpg)